哲学史学习笔记(三) 近代哲学4 经验论/经验主义

十七到十八世纪的英国,同欧洲大陆一样,有两对最为尖锐的力量斗争:教权与王权、君主与资产阶级。

宗教方面,英国作为岛国,天主教会的力量相对薄弱,新教的挑战也更为猛烈。十六世纪上半叶,英国国王亨利八世为缓和国内矛盾、加强中央集权(以及没收教会的大量教产),在欧洲大陆宗教改革思潮影响下,在英国国内开展政治和宗教改革,与罗马教会决裂,建立以英王为首脑的新教教派圣公会,在不列颠岛上开启了新教与旧教的百年争斗。若干年后,英国本土形成圣公会和新教、天主教各宗派“一超多强”的格局。

政治方面,十三世纪英国贵族强迫王室签订《大宪章》和《牛津条例》,并组成委员会把持国家证券,从此开创议会(Parliament)制度先河,国王和议会的冲突由此肇始。十七世纪上半叶,查理一世即位后,与议会长期不和,1641年,双方矛盾激化,英国内战爆发。在克伦威尔带领下,议会军队战胜国王军。1649年1月30日,克伦威尔处死国王查理一世。1653年,他驱散议会,自任“护国主”,建立了护国公体制。克伦威尔逝世后,查理二世复辟,在托利党支持下掌握了权力,并打倒了辉格党。

注:在英国议会中,主要力量分为两派,一是辉格党(The Whig Party,Whig 苏格兰语中意为盗马贼,现自由党),代表资产阶级和新贵族的利益。二是托利党(The Tory Party,Tory 爱尔兰语中意为天主教歹徒,现保守党),代表封建地主阶级和旧贵族利益。这两派最早是由于在詹姆斯二世继承权问题上的分歧而产生的。

查理二世逝世后,其弟詹姆斯二世即位,由于试图弱化圣公会地位、提高新教其他派别和天主教地位受到议会一致反对。1688年,著名的光荣革命爆发:议会决议废黜詹姆斯二世,立他的女儿玛丽二世为国王。玛丽的丈夫威廉是尼德兰执政官,带兵进入英国赶走詹姆斯二世,并以接受《权利法案》为代价成为英国国王(与玛丽二世构成二元君主)。《权利法案》规定,国王不得越过议会行使权力或维持常备军,塑造了存续至今的英国政治体制。此后,资产阶级正式成为英国政治舞台上的主导力量。

此前,英国和荷兰两个国家之间长期处于战争状态;此后,两个国家结盟共同对抗路易十四带领的法国。在和荷兰的交流过程中,英国逐步蚕食荷兰在各领域的优势,百年后,在又一次英荷战争中击败荷兰,成为新一代海上霸主。

与欧洲大陆上深厚的哲学传统不同,英国人在思想方面具有浓重的实用主义色彩,跳过了形而上学体系的建构,直接关注认识论问题,这也是经验主义的开端。经验主义的核心在于反思和批判理性主义中的形而上的天赋观念,是作为形而上学中关键性的否定环节出现的。但经验主义尚未完全脱离形而上学的桎梏,将感觉经验本身看作是某种绝对的存在,不能进行有效的反思,所以是反形而上学的形而上学。

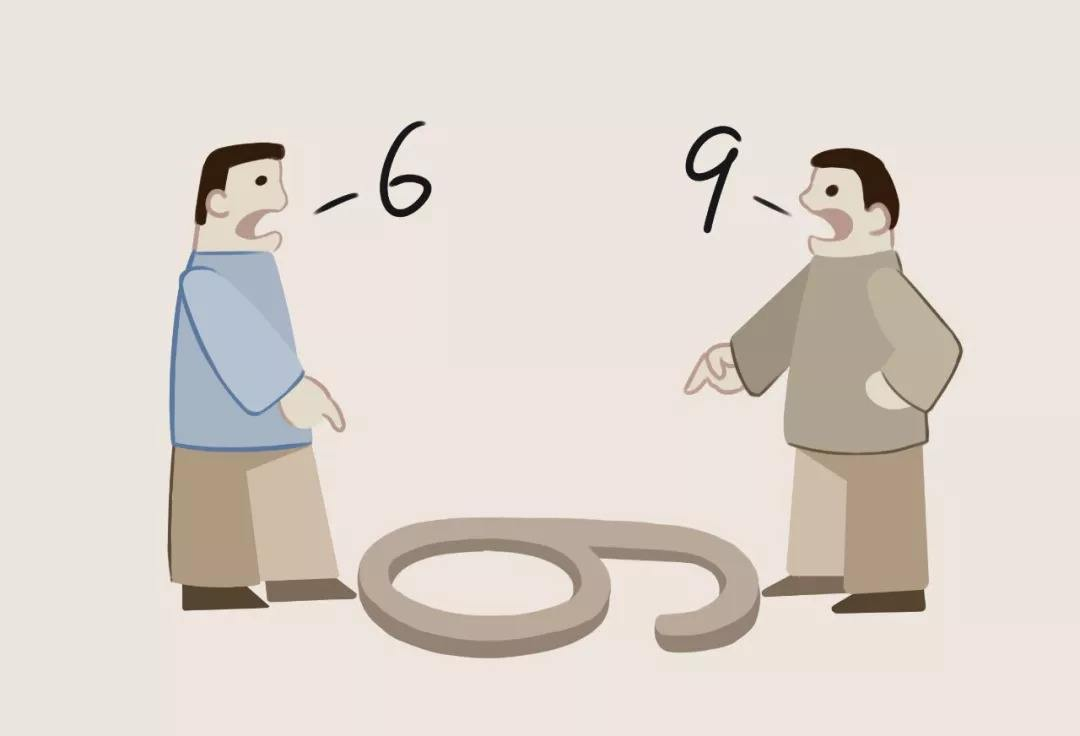

虽然说经验主义和理性主义针锋相对,但是在反宗教这件事情上可以说是殊途同归,他们都试图将神限缩在理性的框架中,在事实上削弱了宗教的神圣性。在具体的理论建构上,经验主义者更加激进,也往往被看作是无神论或者唯物主义。

霍布斯

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes,1588年4月5日 - 1679年12月4日),是英国的政治哲学家,现代自由主义政治哲学体系的奠基者。他于1651年所出版的《利维坦》一书,为之后所有的西方政治哲学发展奠定根基,其他著作有《论公民》《论物体》《论人》等。

霍布斯出生于英国威尔特郡的一个小镇,十五岁就读于牛津大学攻读古典哲学和经院哲学,毕业后留校任教,后成为一位贵族家庭教师,也曾成为培根的秘书。英国内战期间,霍布斯流亡巴黎,曾担任威尔士亲王(即复辟的英王查理二世)的数学老师。《利维坦》出版后,霍布斯受到巴黎的教会势力和保皇派势力的攻击,又逃回英国,投靠了克伦威尔。

认识论

霍布斯确立了经验论的基本出发点,即所有现象都根源于感觉。

感觉的产生是外部事物对于人类感官施加的压力或冲击,所以感觉实质上是外物的某种表象或幻象。想象和感觉是同源的,感觉是外物施加压力的即时反馈,想象则是这个反馈的衰退,因此想象即是记忆,而遗忘则意味着某种感觉的彻底衰竭。而经验则是记忆的复合,运用经验对未来进行判断则被称作慎虑。

感觉就好比是人往水里投掷石块后,在水面泛起的涟漪。所以霍布斯的经验论是纯粹被动的。

在霍布斯看来,感觉和记忆是与生俱来的,而理性不是。霍布斯强调语言在理性活动中的重要角色。如同算数一样,人需要通过大量的锻炼才能掌握语言的正确用法,缺乏理性就是错误地使用了语言。而人的理性活动,实质上就是正确的运用语言,具体而言,就是对语词的运算(三段论)。

反形而上学

霍布斯受唯名论影响很深,十分反对当时的主流哲学(主要是经院哲学,特别是实在论和亚里士多德的形而上学),他认为这些哲学家喜欢发出无意义的声音(定义一堆无意义的新名词)。霍布斯并不承认存在抽象实体或物体的抽象本质,而仅承认物体(广延)是实体,灵魂也是一种(稀薄的)物体,哪怕上帝也是有广延的。

但这并不意味着他的理论可以完全摆脱本体论。如果霍布斯是一个纯粹的“反应论”或者“还原论”者,那便无法解释人类从感觉到经验再到理性的进化,这背后依旧有一道最低限度的超越性力量作为人类理性的源头。这是经验论者共有的理论缺陷,但也正式如此,才能踏出破除形而上学的下一步。

社会契约论

霍布斯较早地提出了关于社会契约的理论。他认为,在前人类社会的自然状态下,每个人都能够声张自己对于一切事物的权利,因此若没有一个共同的权力使人臣服,那么人类会由于竞争和猜疑而陷入一种“每个人对每个人”的战争状态之中(现代一般称之为“丛林法则”)。

由于这种状态对于任何人都不利,因此两条自然法便主动浮现出来:和平和自卫。要满足这两条法则的要求,人类就必须放弃或让渡部分权利,这就构成了最原始的社会契约。原始的契约也是由自然法所保障的,即“所定信约必须履行”,但自然可以被违反的,这份保障并不可靠。在国家出现后,就改由国家强制力来维护契约的效力。所有人都让渡自己的权利所订立一份公共的契约后,这些人便组成了国家。霍布斯评价道:

这就是伟大的利维坦(Leviathan)的诞生——用更尊敬的话来说,这就是活的上帝的诞生;我们在永生不朽的上帝之下所获得的和平和安全保障就是从他那里得来的。

契约是自然秩序的派生,正如同理性是感觉经验的派生。

霍布斯的社会契约论与后来的社会契约理论的区别在于,他较少考虑强权对于个体的压迫,而强调“最差的君主制也要强于无政府状态”,一味地要求人去臣服,哪怕是要夺走自己的生命。而对于暴君的约束,也仅仅是“上帝和自然律”罢了。

霍布斯的后半生都是在英国内战期间度过的,他也没能够活着看到光荣革命的那一天(虽然他活得也够久了)。霍布斯是不成熟的资产阶级代言人,他既没有从国王,也没有从贵族或者资产阶级的角度去叙述他的理论,因此不受各方待见。他的局限性在洛克那里被克服了。

宗教观点

霍布斯对于宗教的态度十分暧昧。霍布斯认为人类的理性只能理解有限的事物,是不能够认识和理解上帝这样无限的存在的。在《论公民》中,霍布斯提出,崇拜意味着服从,实质上是对权力的承认和畏惧,然而上帝是不会在乎凡人的崇拜的,因此所有对上帝的赞美仅仅是表达赞美者的服从。

霍布斯用很庸俗的语言去解释《圣经》,直接把上帝比作是“世界之王”,将《圣经》作为他政治理论的参考文献;将“教会”解释成神殿或者教众的聚会,并以此推出并不存在一个需要被普遍服从的基督教会,而天主教会对于世俗君主并没有实质上的管辖权力。

霍布斯也因此被指控为无神论。在他看来,上帝实际上是要通过国家和君主来行使权利的,换言之,人世间的君主就是上帝的化身,而教会不过是沽名钓誉罢了。

洛克

约翰·洛克(John Locke,1632年8月29日 - 1704年10月28日),英国哲学家,被广泛认为是自由主义之父,代表作是《人类理智论》(或译《人类理解论》)、《政府论》及若干书信等。洛克的思想对后续诸多思想家,如卢梭、伏尔泰等影响巨大,甚至成为美国建国的理论基础之一。

洛克生于萨默塞特郡的威灵顿村的一个小资产者家庭,父亲是个清教徒。大学就读于就读牛津大学基督堂学院,毕业后,成为沙夫茨伯里伯爵(Shaftesbury,辉格党创始人之一)的助手和个人医师,并以辉格党员身份参与各项政治活动。沙夫茨伯里伯爵倒台后,洛克逃离英国,到荷兰暂避,直到光荣革命后才返回英国。

白板说

洛克是第一个将经验主义体系化的哲学家,他的观点一般被总结为“白板说”。洛克反对笛卡尔的“天赋观念”论,认为并不存在与生俱来的观念或者道德准则(也包括上帝的观念)。上帝不曾给予人类天赋观念,但是让人类拥有天赋的官能(感觉、知觉和理性)。观念是思维的对象,一切观念都来源于感觉或者反省。他将观念分为两类:

- 简单观念是外部事物直接作用于人心的反应,譬如光暗、疼痛、甜咸等,或是人类对于观念的反省,譬如知觉、思维、意向等。人类在接受简单观念时完全是被动的。

- 复杂观念是人对于简单观念的复合、并列或者抽象,可以进一步划分为实体、情状(实体的属性)和关系三类。复杂观念是人心主动创造的。

本体论

经验主义的特点在于对于本体论的悬置,因为将观念与外部事物区分得过于清楚,导致经验主义无法深入讨论实体(存在)。洛克的本体论就十分简洁,且有很明显的唯物主义色彩,认为实体即广延(原子/分子)。洛克将事物本身的性质区分为第一性和第二性,第一性指的是和事物广延相关的性质,譬如形状、大小、数量等;第二性指的是事物运动在人心中引起的感觉,并不是事物本身的性质。

洛克对于物质的讨论是比较欠缺的,以至于被后来的贝克莱所揶揄。

洛克反对经院哲学(实在论)中关于事物本质的论述,他提出,(实在论中的)所谓“本质”,其所指并非任一具体存在的事物,而是指向了事物名称所蕴含的抽象概念。因此,“本质”并不能成为事物存在之基础,而仅仅是人类为了便于理解事物而创造的一个名称,虽然它可以用以界说事物,但所谓“属加种差”的分类学,也并非天然规定,而是人类对事物的划分方式。洛克将上述“本质”称为“名义的本质”,与此相区别,他提出“实在的本质”,即具体物质实体存在所依赖的性质。

此外,洛克提出,人的主体性(自我)并不出于灵魂或者某种物质实体,而是意识,人格的同一性即是意识的同一性。洛克是“自我意识”最早的提出者。

洛克对于形而上学的批判,意味着他已经开始突破所谓“普遍理性”的限制,开始探寻“普遍性”的成因。

不可知论

在洛克看来,实体本身是不能被认识的,人类关于外部实体的知识都要经过观念的中介。洛克因而被称作不可知论者。洛克认为,人的感官是有限的,如同盲人无法感受色彩,如果一类知识的感知超出了人类具有的官能,那么这类知识就无法被人类理解。此外,有诸多的事物因其辽远或细微而超出人类感知极限,这类知识与人类同样是无缘的。

虽然洛克的不可知论被教科书大加批判,但他踏出了形而上学向观念论至关重要的一步——他发现并强调了人类意识的本体论地位。洛克的局限性在于,他虽然批判了天赋的理性,但对感觉经验却不加反思。

因此,洛克将自然哲学中的各项定理都看作是假设,而不是“真理”,他强调,在接受某种假设之前,都需要谨慎验证。然而人的知识终归是缺乏的,因此,人类只能凭借经验,通过概率学的方式来认识和改造世界。人类的知识和实践在大多数情况下,其实质是一种基于概然性的同意行为。而所谓人类理性,归根结底是通过感觉经验来发现或验证命题的可靠性。

相比于霍布斯的被动,洛克学会主动去猜了。

自由主义

洛克的《政府论》分上下两篇,上篇用来批判君权神授理论,下篇则是资产阶级政府的理论基础,是自由主义资产阶级法权的开山之作,也是英国光荣革命的主要理论基础。

洛克对“自然状态”的理解与托马斯·霍布斯完全不同,他认为,自然状态意味着自由和平等,在自然法(即理性)的支配下,人们会自发地约束自己,保持和平,不相互侵害。洛克将自由解释为不受上级权力的约束,而仅仅遵循自然法行事。洛克同样支持社会契约论,与霍布斯不同,洛克强调自由意志的重要性。洛克提出,只有人基于自由意志放弃自己的部分自由,转让自己的权力,所构成的联合体才能称之为国家。国家的主要目的,是保护公民的生命和财产(这也是 commonwealth 一词所蕴含的意义)。因此,国家必须为公民谋福利,并通过宪法和法律来确保执行。

洛克将自由主义的思想引入宗教事务。在与友人通信《论宗教宽容》中,他提出,教会是人们自愿结合以礼拜上帝的场所,教众有自由选择加入或退出某一教会的权利,因此没有任何一个“纯正的”教会能够天然地垄断信仰。

贝克莱

乔治·贝克莱(George Berkeley,1685年3月12日 - 1753年1月14日),圣公会主教,代表作有《人类知识原理》《海拉斯与斐洛诺斯对话三篇 反对怀疑论者与无神论者》等。美国加州伯克利市就是以他命名(也即U.C.Berkeley的名字来源)。

存在即被感知

贝克莱进一步发展了洛克的经验主义,既然人类需要经过观念(感觉)的中介才能够认识物质实体,那么心灵之外的物质实体即便不存在,对人的认识也不会存在丝毫影响,于是有:

Esse est percipi.

To be is to be perceived.

存在即被感知。

贝克莱将这一观点称作“非物质主义”,提出它是为有神论提供理论基础。如果否认物质实体存在,那么纯粹的观念的存在就必须要有一个本体论基础,那就是上帝。只有上帝能够通过一种人类无法明知的方式确保观念的存在。

将传统的“上帝——物质——观念——心灵”的链条简化为“上帝——观念——心灵”。被感知之物(观念)是需要通过被感知而维系其存在的,在感知者(心灵)不进行感知的时候,就由上帝来确保感知不会消失。这便是贝克莱版本的“上帝的本体论证明”。

贝克莱的这套理论,是建立在“上帝是善的”这一伦理学假设之上的,这源于他神职者的职业道德(习惯?狂热?)。

而如果坚持外物存在,那么要么从经验主义滑向怀疑主义,要么转向唯物主义或者无神论。

教科书将贝克莱分类为主观唯心主义,但事实上,按教科书的定义,贝克莱的“观念”并不是主观的东西,而是客观的存在,甚至有一点点唯物,因为观念本身是不以人的主观意志转移的。

贝克莱的论文《De Motu》(论运动)提出,绝对空间不包含任何物体,因此它不会被观察到。运动不应与空间、时间相分离。

休谟

大卫·休谟(David Hume,1711年4月26日 - 1776年8月25日),生于苏格兰爱丁堡破落贵族家族。休谟年轻时就出版了他的代表作《人性论》,但无人问津。于是他转向历史领域研究,著《英格兰史》,讲述了从凯撒入侵到光荣革命的英国历史,使他成为著名的历史学家。出名后,休谟再一次尝试将《人性论》的第一章和第三章的主题抽出来,重写后分别命名为《人类理智研究》《道德原则研究》出版,又获成功。

怀疑主义

休谟继承和发展了洛克的经验论,将人的知觉(perception)划分为印象(impression)和观念(idea),观念是印象的复现。印象进一步划分为感觉(sensation)和反省(reflection),观念进一步划分为记忆(memory)和想象(imagination)。同时,他支持贝克莱的观点,认为实体不过是观念的集合。

休谟是以怀疑主义自居的,他怀疑的对象是因果关系。休谟将知识分为两类:纯粹观念的知识和现实的知识。纯粹观念的知识(如数学)可以纯粹凭借直觉(逻辑推理)得出,但是涉及现实世界,譬如“太阳早上会升起”,便有所不同。人类对于现实的知识,总结出了一套基于因果论的推导逻辑。但休谟指出,我们能观察到一件事物随着另一件事物而来,但这只是某种时间或空间上的联结以及相似性,而不是因果必然性。因果关系纯粹出于偶然的经验,没有任何证据表明过往的经验能够适用于未来的事情,而关于原因和结果的一切推理都只是由习惯得来的。习惯意味着,当某种被称为原因的事件发生后,心灵就预期或相信着与其相联结的结果的诞生。

这是在针对亚里士多德形而上学,他们最喜欢干的一件事情就是找原因。

道德哲学

休谟哲学的起点是经验论,但他比贝克莱更进一步,贝克莱还需要一个上帝来维持观念的实在性,而休谟则彻底将经验限定在人类的有限范畴内。

有限性使得人类必须通过因果性才能认识和改造世界。因此,与其说休谟是怀疑主义,不如说他是有限主义。有限主义意味着人类不能再幻想出一个无限的大他者视角来洞察整个世界,这也是现代哲学区别于古代形而上学的一个重要因素。

休谟对于因果性的怀疑,意味着推动人类社会运动的,不再是某种形而上的终极原因,而是人类的意志或伦理热忱。因而,休谟将道德作为他的哲学理论的收尾。休谟认为,道德出于人类的情感,并且假定人类先天地具有同情心,可以感受同类的悲喜。当人们称赞某人拥有道德时,意味着被赞颂者被认为有益于人类共同体的发展,或能够使他人身心愉悦。

休谟的哲学其实就是去形而上学化的斯宾诺莎,当不存在一个无限的上帝来作为伦理学支撑的时候,就需要基于人类自身去建构伦理学体系,人要自己设定善恶的尺度。

这也意味着,不再有一个家长为人类的行为买单了,人类从此必须为自己的行为负责。所以,休谟的理论,标志着人类理性的成年。

在《自然宗教对话录》《宗教的自然史》中,休谟从理性的角度分析了世上各类宗教的发展过程,指出宗教其实是由于人类需要而存在,真正的宗教是一种哲学,因此,对于上帝,人们应当去理解而不是迷信。

休谟的宗教理论其实是他反形而上学的集中体现。在他看来,即便是那个作为形而上学的唯一原因的上帝也是不存在的。这比斯宾诺莎的观点要更加激进,斯宾诺莎是“我即上帝”,休谟是“我创造了上帝”。休谟也因为无神论而四处碰壁。

这个位置,华子坐得,我坐不得?

康德评价道:“自有形而上学以来,对于其命运而言,没有什么能比休谟所给予的打击更为致命。”

小结

至此,哲学史上形而上学篇章就要告一段落。从古希腊以来,形而上学几乎就是哲学的核心,哲学家们不断地探寻世界存在的基础,最终发现这个终极存在已经超出了人类理性的范畴。这是形而上学的内在矛盾运动不断发展的必然结果。因为,无论怎样的形而上学基础,都无法逃脱人类理性的批判。为此,理性主义和经验主义分别走上了不同的道路,理性主义直接将人类的我思作为形而上学的基础,而经验主义则干脆悬置本体论,只讨论感觉经验。

后来的故事我们都有所了解,理性主义和经验主义之间并没有争出一个胜负,因为二者之中的任意一个都没有完全超越形而上学的桎梏。最终,是由德国人康德吸收了两方理论的精华,并完成了哲学史上的“哥白尼式的革命”,开启了观念论的时代。

评论区