哲学史学习笔记(三) 近代哲学2 科学的兴起

文艺复兴之后,除了“人的觉醒”的又一条主线,是自然科学的发展。探索宇宙是自古就有的传统,被称为“自然哲学”。在古希腊时期,人们通过观察世界和理性思辨来理解宇宙。在中世纪,人们通过信仰来认识宇宙。到了文艺复兴时期,随着生产力的发展,人们发现旧有的自然观念已经无法满足生产生活的需要,因此不得不作出改变。

于是,在一群伟大的数学家、天文学家、物理学家的带领下,人类揭开遮住宇宙的黑幕,看见耀眼的群星。

本章所叙述的哲学家都是现代科学的先驱,他们无一不是宗教人士,但往往持有相似的哲学立场。他们都有一个很强的倾向,就是替上帝立法。上帝不再是一个一言可决天下事的统治者,而是隐匿到幕后,通过构造一个普适于万物的规律来指导世界运行。

库萨的尼古拉

库萨的尼古拉(Nicholas Cusanus, 1401 - 1464),出生于德国西南部的库萨,历任红衣主教、总代牧等天主教高层职位,代表作为《论有学识的无知》。

上帝和宇宙

在《论有学识的无知》中,尼古拉提出,存在一个极大的事物,再没有什么比它更大,这就是绝对的极大。这里的“极大”并不是单纯广延上的极大,而是概念上的极大——绝对的极大包含一切,且没有任何存在能与其对立,因此又可以成为一切。在这一意义上,绝对的极大与绝对的极小是同一的,即是绝对的“一”。绝对的极小意味着不可分割,又绝对单纯。它包含一切,又蕴含于一切之间,因此它就具有了绝对的普遍性,这就是唯一的上帝。上帝是存在的,因为一切有限的事物都需要一个源头(即,existence 需要一个 being 作为其根源)。

也因此,上帝是不能够通过肯定的方式去描述的,因为一切肯定式的命题都圈定了一个有限的范围,而无限的上帝是不能被有限地描述的。因此,上帝只能通过否定式的命题去描述,譬如“无限”。这又被称为“否定神学”。

所以说,不理解巴门尼德就没法学后来的哲学。这段话也可以用《庄子·天下》的“至大无内,至小无外”来理解:至大之物没有外部,而“外”的概念是由内外之分而产生,没有外部亦即没有内部,因此至大与至小就同一了。绝对的差异反而取消了差异本身。

而宇宙,虽然也是一种极大,但相比于绝对极大的上帝,它又显得有限,被包含于绝对的极大之中,因此宇宙是一种相对的极大。

宇宙是杂多事物的集合体。组成宇宙的一切都是有限的,这个有限一方面体现在其尺度的有限性,也体现在万物内在的对立和矛盾。换言之,宇宙即是万物,宇宙的有限性来源于万物的有限性。归根结底,相对极大的宇宙是被造物,诞生于绝对极大的上帝之中,是上帝的一个投影。

宇宙相当于一个大屋子,虽然大,但是是人能够认知和理解的。上帝则像是高维空间,在上帝之中,一切的广延都失去了意义,人既无法认知也无法理解。因此,人是无法真正地理解上帝的。

他的这一套“宇宙无限”理论其实是有异端的嫌疑的,事实上布鲁诺的观点就深受此影响。他能安然无恙有可能是因为他是红衣主教,而布鲁诺只是一个无名小卒。

认识论

人是有限的,因此无法理解绝对无限的上帝,以及上帝代表的绝对真理。虽然人无法真正地理解上帝,但是尼古拉认为人可以无限地趋近上帝。人可以通过认识宇宙这个有限的极大,来不断拉近自己与上帝之间的距离。尼古拉将人对绝对真理的认知比作多边形与圆的关系:多边形的边数越多,它和圆就越趋近,但它与圆永远不可能重合,且边数越多,它与圆的差异(交点和弦)也就越多。

尼古拉又用直线和曲线作比喻:譬如一个圆,当我们将其无限扩大(或者视角无限拉近)时,其弧度也将被无限拉平,逐渐与其切线相重合。这是其“无限渐进”理论的代表,即:只要把视角拉到无限,那么一切的差异性都会被抹平。

有一点心灵鸡汤的感觉,但是很多人就吃这一套理论——尤其是很多庸俗唯物论者——并称之为辩证法。

尼古拉·哥白尼

尼古拉·哥白尼(Nicolas Copernic, 1473年2月19日 - 1543年5月24日),出生于波兰的皇家普鲁士地区,代表作是《天体运行论》。

哥白尼在《天体运行论》基于大量天文观测数据,以严谨的几何学语言描述了诸多天体的运行轨迹,颠覆了当时传统的托勒密地心说,建立了一套更加准确的天文体系,极大推动了思想的解放和科学的发展。哥白尼是一位优秀的几何学家和天文学家,《天体运行论》中用95%的篇幅都是复杂的几何学计算,用以描述地球、月球、行星的公转运动以及地球的自转。

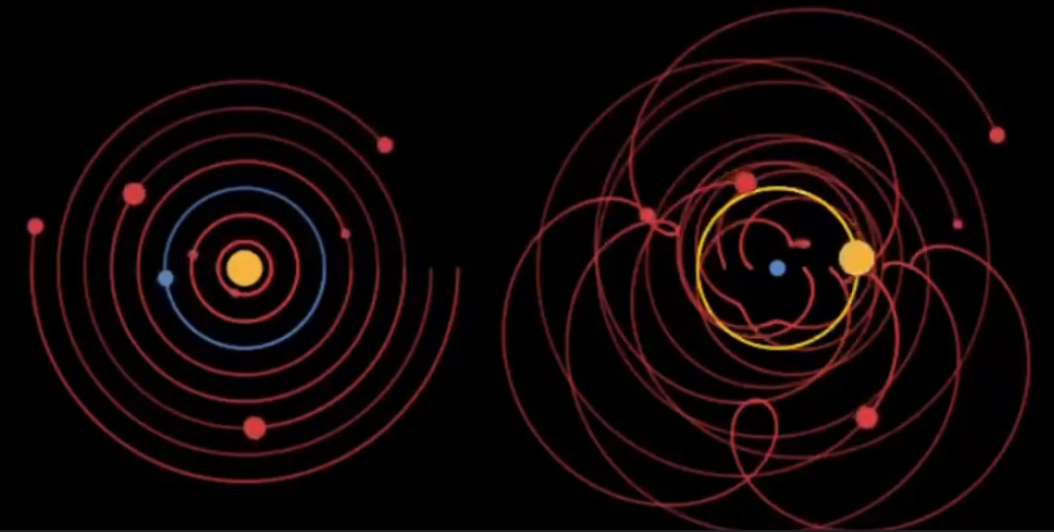

哥白尼的日心说依旧保留了旧有宇宙观的“圈层结构”,即认为太阳居于宇宙的中心,各大行星轨道一层一层地向外排布,最外层是“恒星天”。

同时,哥白尼也是一名虔诚的神学家,为了他的“日心说”不被教会所封禁,他一直小心翼翼不敢出版自己的著作,只在小范围内传播,直到逝世前才摸到了《天体运行论》的封皮。但事实上,与他自己,以及现在大多数人所误解的不同,教会在当时并不十分反对“日心说”的理论。一方面是因为托勒密的“地心说”在基督教的神学体系中并不是那么重要——它既不见载于《圣经》,也不像“三位一体”是天主教的立教之本。另一方面,当时已经有许多哲学家和神学家开始尝试重新构建基督教的神学和哲学体系,宇宙论也是其中的一部分,哥白尼的研究甚至受到了一些教会高层的赞许和资助。教会对日心说的大规模禁止要到数十年后,布鲁诺和伽利略的时代才开始。

更重要的原因可能是《天体运行论》过于晦涩,在发表的当时根本没几个人能看懂,而能看懂的人往往也是潜藏的二五仔。

哥白尼之所以抛弃地心说,转向日心说,是因为他认为地心说包含的复杂的本轮均轮结构违反了宇宙应当“简单、均匀、对称”的特点,从而显得混乱而荒谬。在哥白尼的理论中,宇宙与一切天体都呈球形,一切天体的运动轨迹也是标准的圆周运动。这并非出自科学和理性的推理,而是因为圆乃是最完美的形状,这代表着造物主的完美无缺。

此后,“宇宙应该以一种简洁而优美的方式运行”的观点被后来的物理学家所继承,成为他们进行科学研究时所秉持的信条。

但是,“简洁、优美”这些“好”的性质,归根结底是人类的需求。所以在不知不觉中,哥白尼也完成了人类理性对无限者的李代桃僵。

哥白尼在哲学方面最重大的影响在于,其取消了地球(或人类)作为宇宙中心的特殊性,而降格为一个普通的观察者,这被后人总结为“哥白尼原则”。

从地心说向日心说的转变,归根结底是从一种愚笨的人类中心主义,向另一种聪明的人类中心主义的转变。

乔尔丹诺·布鲁诺

乔尔丹诺·布鲁诺(Giordano Bruno, 1548年 - 1600年2月17日),生于意大利的那不勒斯,代表作是《论无限、宇宙与众世界》《论原因、本原与太一》。他曾加入多明我会,成为神学博士,又因为对教义持不同意见而被驱逐,流亡法国、英国和德国,成为大学教授并大受好评,这一阶段他也出版了他大多数主要著作。他曾多次表示想要回归教会,均被拒绝,后于1592年在威尼斯被告发,遭到教会逮捕,在遭受宗教法庭多年审讯后,于1600年被处死。

布鲁诺因其反对天主教会而被烧死在罗马鲜花广场而闻名,但是其中的细节与大多数人了解的有所出入。他并非因为坚持“日心说”而被烧死,至少不只是因为坚持日心说,布鲁诺持有的“异端”观点很多,包括但不限于:反对“三位一体”、反对玛利亚的童贞(无垢分娩说)、否认耶稣的神性并认为其是魔法师、反对道成肉身、赞扬异端世俗君主(伊丽莎白女王和法王亨利三世)等等。

随便拿出一个都是死罪,没想到他有一箩筐,还敢回意大利。

本体论

布鲁诺哲学的本体论基本上来自亚里士多德。他坚持形式与物质的同一,认为物质本身是具有生命的,也就是“目的因”。任何物质不可能脱离形式存在,无形式的物质反而意味着它能够具备一切形式。物质和形式的二分是有限的事物和有限的理性造成的。因此,在布鲁诺的哲学中,“物质”即是巴门尼德的“太一”,成为具有普遍性的抽象物。他解释道:“物质应当视为潜能,这样一来,一切可能的形式在某种意义上就被包含在物质概念内了。”

认识论

布鲁诺尝试为理性寻找其普遍性。他采用了新柏拉图主义的“流溢说”,将理性比喻成光。太一和太初是绝对理性,是最纯粹的原始的光;从这纯粹的光中流出的,是实体的光;而偶性的光又从这实体的光中流出。在光的流淌中,宇宙中的每一个成员都捕获了属于自己的一部分光。这些光的流淌是一种循环,最终又会回到最初的理性中去。

这个光就是事物的可理解性。相反,那些可感受到的东西,都是“偶然与虚妄”,是有限的幻觉。因为人的感官本质上是在感受事物的差异,而理性却能够达成和谐统一。

原初的形式,以及推动事物发展的动因,都是事物内蕴的善和美。至于那些对立面——美和丑、善和恶、完善和缺失等等都是在同一个概念中被认识的,纯粹的丑、恶、缺失并没有意义。

宇宙观

布鲁诺在《论无限、宇宙与众世界》中阐述了他的宇宙观。布鲁诺认为,宇宙是一个包含一切的统一体,是一个弥漫着的无所不在的灵魂。因此,宇宙是静止和无限的,这既包括空间上的无限,也包括时间上的永恒。布鲁诺还否认了上帝作为“第一推动者”的地位。既然宇宙整体是静止的,而且是绝对中性的,那就无需(也无法)被推动,也无法作用于其他(有限或无限)物质。而宇宙内部的万物是由其自身本性或“内在灵魂”而运动的,没有外部的动力。

布鲁诺受库萨的尼古拉的思想影响极深。区别在于,库萨的尼古拉认为宇宙是“有限的极大”,神是“绝对的极大”,二者存在形而上学的二分。布鲁诺取消了这样的二分,简化为一种泛神论思想,即认为神即是宇宙,神蕴含于万物之中。这样的简化从神学的角度来说是致命的,因为这否定了“神创论”。

日心说被禁,在某种程度上是受到了布鲁诺的拖累,毕竟在这之前可能根本没多少人看《天体运行论》。

在天文学观点上,布鲁诺发展了哥白尼的理论,打破了原有日心说的圈层结构。布鲁诺认为,既然宇宙是无限的,天体是球形的,那么太阳就不是唯一的,每个天体都是一个有限的小“世界”,宇宙中有无限多的“太阳”,也会被无限多的“地球”所环绕,其他的“地球”,甚至“太阳”上也会有生命和智慧。

同时,他提出,由于宇宙是无限的,所以在宇宙中不存在上下左右,也不存在轻重的概念,而只在一个个星球上有方向的概念。同时,他提出,重力是“物体回归与自己性质相同的整体的趋势”。

既然地球与人类不是特殊的,那么诞生在地球上的耶稣自然也没有什么至高的神性,而只是一个比较牛逼的人而已。

布鲁诺在《论无限、宇宙与众世界》中还阐述了许多对于宇宙和世界的构想,不少可以作为科幻小说设定。

弗朗西斯·培根

弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561年1月22日 - 1626年4月9日),英国唯物主义哲学家,历任女王特别法律顾问、朝廷的首席检察官、掌玺大臣等,主要著作为《新工具》,其他著作有《论科学的增进》以及若干散文随笔等。

培根一般被认为是经验论的开创者,他所展现的反亚里士多德式逻辑学的态度,以及在《新工具》中所提出的归纳法是后来经验论哲学家的理论基础。

培根并不能说是一个纯粹的经验论者,他承认经验与理性的二分,但否认二者的对立,又尝试将二者结合。只能说他在认识论立场上和经验论者有相近之处。

事实上,培根几乎反对一切当时流行的哲学,包括经院哲学和古希腊哲学。他认为这些学说过于重视论道式的道德哲学,忽视了自然哲学的发展,从而阻碍了人类对于自然的探索。培根所追求的是一种纯粹的自然哲学,不被逻辑学或神学之类的所污染的自然哲学。

古希腊哲学,特别是苏格拉底一派,主要是从本体论角度强调事物的“形式”的重要性。而培根提出,科学就是要认识事物的形式,这是培根哲学的出发点。

认识论

培根认为,人类的理解力并不是“干燥的光”,而是收到各种意志和情绪的浸润。他提出影响人类理解的四类假象:

- 族类的假象:物理世界带来的,根植于人性或人类感官的假象,主要体现为人类感官的粗陋;

- 洞穴的假象:每个主体内部,由于其独特个性、所受教育、生活环境等所感知的假象,主要体现为个人的偏好和成见;

- 市场的假象:主体间交往过程中,由于语言文字的失当和扭曲所造成的假象,这是最麻烦的一个;

- 剧场的假象:各种由人类提出的学说体系也不过是人类依照虚构的布景所创造的假象,他认为其严重者会影响学术的自由。

对于“剧场的假象”,培根进一步划分为逻辑的、经验的和迷信的。其中,“逻辑的”即亚里士多德的学说,他自以为是地给世界划分了范畴,又武断地给事物规定了限制;“经验的”指那些仅根据少量事例便展开丰富联想的哲学,比如说炼金术;“迷信的”危害最大,他们将某种错误的对象奉若神明,然后尝试在其之上建立自然体系。

因此,当时的科学不过是基于感官对自然进行偶然的冒测,而逻辑学只能基于错误的流俗概念推导出错误的观点,因为组成三段论的文字是概念的符号,而这些概念是草率而混乱地总结出来的,那么它的结论就是不可靠的。同时,当心中被某一种固有成见占据,人就会主动地寻找有利于自我证明的理论,同时排斥反对的证据,哪怕这些证据更加可靠。

为论证这一点,培根批判了哥白尼等武断地认为天体按照正圆轨道运行的理论。他的批判是正确的,因为正圆轨道确实不符合观测数据,但当时开普勒业已发表行星运动三大定律,培根似乎不了解这个情况。

方法论

为推广和光大他所推崇的科学,培根花了大力气总结了一整套其称之为“归纳法”的科学研究方法。当研究某一个现象时,首先要列出这个现象的“一致事例表”“近似的反面情况表”和“程度变化表”,通过排除法将与该事物无关的事例排除出去后,再归纳出这个现象真正的本质特征。同时,又考虑到可能存在的例外,培根又列举了二十七种需要单独考虑的特殊情况。

能够想象得到他是抱着怎样的激情和自信来建立这一套方法论的。但尴尬的是,从现在看来,这套方法复杂而冗长,而且他似乎并没有证明这套方法可以屏蔽上面若干假象的影响。又或者说,在认识论上,他想用这一套方法论完全替代人类理性的作用,有独断论的色彩。

培根是一个聪明人,他对科学发展的现状有很深刻的洞悉,能够看到科学主义崛起的趋势,也很了解当时主流哲学思想的问题所在。

但是显然他对科学的理解是有些落后的。这可能主要有两个原因:一是数学不好,二是工程能力有限,也就是说,贵族出身、攻读法律、主要工作经历是政治家的培根是一个比较纯粹的文科生。他提出的方法论在大方向上是正确的,但细节方面又确实很有法学或者政治学特有的气质。真正的现代科学开创者的头衔,应该给他的同龄人伽利略。

伽利略·伽利雷

伽利略·伽利雷(1564年2月15日 - 1642年1月8日),意大利物理学家、数学家、天文学家及哲学家,将数学计算引入科学研究,提出了基于实验的物理学研究方法,被称为“现代科学之父”,代表作是《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》《关于两门新科学的对话》等。他开创了现代科学的研究方法,自此,物理学(自然哲学)研究逐渐从哲学的领域分离出来,称为一门独立的学科,而“自然哲学”成为一个历史名词。

伽利略的哲学思想与其科学研究成果相辅相成,可以说都是照着亚里士多德这一个靶子在打。伽利略最早对重力做了深入的研究,并认为这意味着物体向某个“整体的中心”运动的天然趋势,伽利略抛弃了“宇宙中心”的说法,而使用“重力的中心”(或物质的中心)。因此,“重量”成为物质的一个基本属性。这就颠覆了亚里士多德以来(包括基督教《圣经》中)所持有的“物体分轻重,轻者为天,重者为地”的观点,轻重只意味着密度的差异。

伽利略与亚里士多德在自然哲学上最重要的分歧在于,亚里士多德认为存在本身是绝对的,否认虚空的存在。但在伽利略这里,神不再直接成为世界的唯一本体,而是通过一种(数学的)秩序规则间接地塑造世界,此时,虚空就在本体论中有了位置。

伽利略把运动分为三类:远离中心的运动、趋向中心的运动和环绕中心的圆周运动。根据著名的“斜面小球实验”,伽利略发现:第一类运动会导致减速,第二类运动导致加速,第三类运动(即水平面上的匀速直线运动)则会保持原有的速度不变。

这是最早的对“惯性定律”的描述,虽然实验观察和最后结论不能说有太大错,但是推导过程有一点点瑕疵,尤其是关于第三类运动的观点。这主要是因为伽利略混淆了天体的圆周运动与物体的水平运动。完整的惯性定律是由后来的笛卡尔提出的。

更进一步,伽利略认为万物的运动反映了其背后所遵循的神圣的数学原则,万物之间的作用力,则反映了数量关系。基于此,伽利略发明了温度计、建立了长度和时间的尺度,可以认为是计量学的开创者。他说:

It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles, and other geometrical figures, without which it is humanly impossible to understand a single word of it.

它(自然哲学)是用数学语言写成的,它的字符是三角形、圆形和其他几何图形,如果没有数学,人类将对自然一无所知。|伽利略《The Assayer》

伽利略还提出了基于实验的自然哲学研究方法,这是现代科学的核心方法论。

“实验”本身带着一种认识论预设,即“所见即所得”。伽利略不考虑人的感官和主观意识可能对认知造成的影响,认为实验的结果能够直达理性,反映世界的真实,或者说,在实验过程中,世界会忠实地自我呈现,而不会被感官所扭曲。

艾萨克·牛顿

艾萨克·牛顿(1643年1月4日 - 1727年3月31日),英国物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家。牛顿的科学成就见于中学物理教科书,数学成就见于中学数学和高数课本,此处不再赘述。

牛顿常为人所津津乐道的轶事是其晚年对于神学和炼金术的研究,并以此作为“哲学的尽头是玄学/神学”的论据。虽然牛顿的哲学体系并不十分高明,但也决不是后人所杜撰的那样庸俗。

牛顿的哲学体系被政治教科书称为“机械宇宙观”,这样的描述并不精确。传统的机械宇宙观认为,宇宙就像一个精密的机器,万物都能按照预定的规则运行(譬如莱布尼茨的单子论)。但牛顿的观点与其有所差异,甚至爆发过论战。牛顿并不将世界当作精密运行的钟表,而是一个有所偏差,不稳定性不断累积的系统。因为世界运行过程中会产生偏差,所以需要神的干预来进行修正。但是如果神不再干预,世界就会不断衰朽,最终步入末日。

为此,莱布尼茨讽刺牛顿说:“神必须时不时地给他造的钟上发条,否则这个钟就会停摆。看起来,他没有能力让这个钟永远运行。”

牛顿通过研究《圣经》以及相关的数学计算,推导出这个世界在公元2060年前是不会终结的,在那之后就不好说了。

神:没关系,我会出手。

教科书里面说,牛顿的理论无法解释水星近日点的进动现象。但在牛顿看来,这点误差算不上什么。牛顿大概是一个很自负的人,他认为自己的理论已经足够完美,如果还有不能解释的现象,那么就是神故意的。

牛顿的观点与同时代其他同为科学先驱的观点的区别在于,他为神保留了一部分插手世界运转的空间,而不是完全地隐于幕后,就好像神是程序员,在世界这个程序里面留了一道后门,方便随时调整。

事实上,这才是牛顿哲学的精华。这里面最聪明的一点在于,这个世界不是机械决定论的,那么就有可能发生一切意料之外的事情。他给“奇迹”留下了空间。

这样一来,牛顿晚年从物理学转向神学研究和炼金术就合情合理,毕竟物理学体系已经被他穷尽了,剩下的就是如何达到神了。牛顿的这一套神学体系完完全全就是异端(但他从未公开明确表达过这部分神学观点),不过那个时代已经没人在乎这个了,神的影响力又哪有牛顿大呢?可惜牛顿的这套哲学体系走进了死胡同,如果他能了解一下笛卡尔或者德国人那套哲学,说不定会认为自己就是神。

小结

虽说基督教严重限制了人类思想,但是人依旧有其无限的创造力。文艺复兴时期有一句著名的话语:太阳既照耀着宫殿,也照亮着阴沟。自然本是神的造物,那便不存在高低贵贱,研究自然就是在贯彻神的意志,就是在与神的同一。靠在这样的理念,这些科学家们硬生生在信仰的绝壁上凿出了一条通向理性的通路。

他们的思考无一例外地导向了两个结果:一是神与自然的二分,这样人类就能够自由地了解自然的奥秘,而无须去冒犯神灵;二是自然基于数学规律运行,这样就能够建立起一套严谨自洽的符号体系来描述宇宙。这成为后来现代科学,特别是物理学的指导思想。直到现在,许多科学家仍然秉持着这一套哲学。

在他们的努力下,自然科学获得了一套基于观测和实验的完整的方法论,并从哲学中分离出来,抛弃了形而上学和认识论的研究,从“自然哲学”变成一门(或若干门)独立的学科(形而下学)。

只能说,聪明人即便是在信神的时候,信的也不是教会给他们描述的那个神。他们相信的是这个世界的运转必然遵循一个至高的理性。在这些人心中,神必须经过自身理性的审视才值得信仰。在他们的努力下,神逐渐从一个人格化的强权意志回归到形而上学的至高符号,神学从此被解构。这也是哲学的本来形态,作为一种否定性的环节作用在人类的精神史当中。

评论区